物語に出会う

見えているものが、すべてではありません。

あなたが歩いた、あの穏やかな丘。

あなたが触れた、あの冷たい石。

そのひとつひとつには、

目には見えない、壮大な時間が眠っています。

そして、石はひつじになる。

丘のうえに、ならぶ白い石たち。それは、3億5000万年の、「地球のものがたり」。

その風景に「ひつじの群れ」を見出すとき、それは、「いのちのつながり」に気づく、「私たちのものがたり」。

1章:海の底から、丘のうえへ

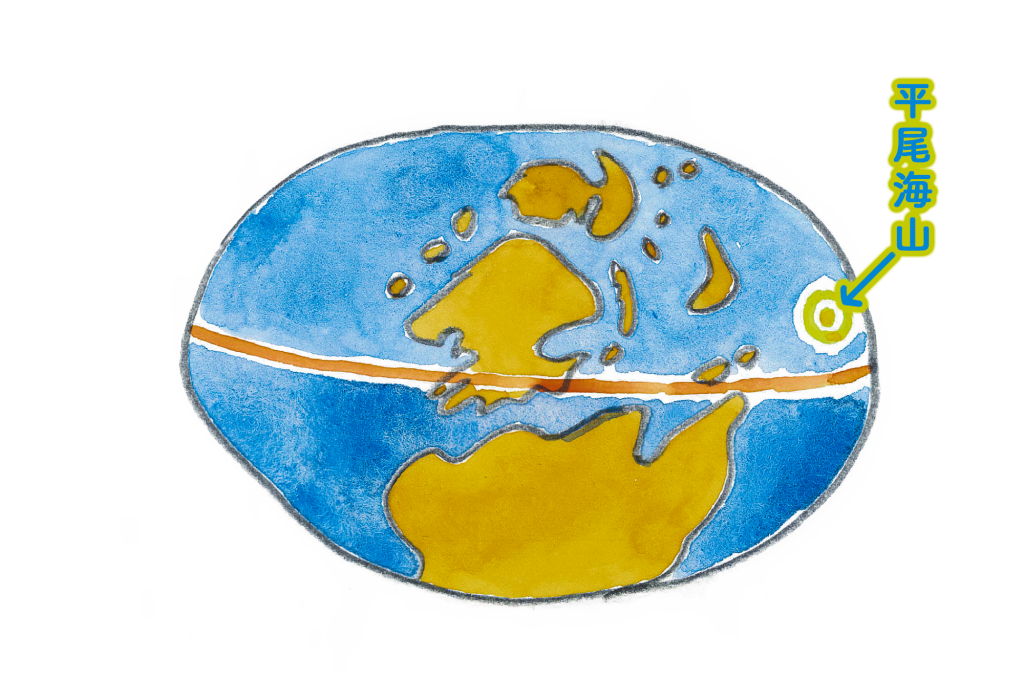

世界がいまとは全然ちがう形をしていた、3億5000万年前。

日本も今の大陸もまだない時代、赤道の近くの、あたたかい南の海。

そこが、平尾台のはじまりの場所でした。

その海の中では、サンゴやフズリナっていう小さな生き物たちが、海底火山のまわりに集まって、大きなサンゴ礁をつくっていました。

彼らの骨やカラには、石灰(せっかい)という成分がふくまれていて、そのいのちが終わったあとも、海の底に静かに降り積もっていきました。

その石灰の層が、何千万年もの時間をかけて、ぎゅっと固まり、平尾台のもとになる「石灰岩(せっかいがん)」を作ったのです。

この大きな石灰岩のかたまりは、地球の大きなベルトコンベアーのような海洋プレートにのって、1年に数センチずつ、ゆっくりと北へと旅をします。

そして、約2億5000万年前、とうとう大陸とぶつかりました。

ぶつかった石灰岩は、大きな力で、地下の奥深くへと沈んでいったのです。

さらに時間が進んだ、約1億年前。地下の奥深くで、どろどろに熱いマグマに焼かれた石灰岩は、その姿を変えます。

マグマとの化学反応によって、キラキラと光る小さな結晶がたくさんつまった「結晶質石灰岩」になりました。この時、昔の生き物たちの化石は、熱でほとんど消えてしまいましたが、その消えた化石のかすかな模様が、石には残りました。

やがて、このキラキラと輝く結晶でできた石灰岩は、大地の大きな力によって、ふたたび地上に持ち上げられ、今の平尾台の原型となりました。

平尾台にある貫山(ぬきさん)は、その時に、地下からふき出したマグマが冷えて固まってできた山。鬼の空手岩や天狗岩という大きな岩は、マグマの岩が、石灰岩を押しわけながら顔を出した、地球の力強い活動の証です。

2章:雨がつくる、地下の世界

とうとう地上にあらわれた石灰岩。

ここからは、雨が、長い長い時間をかけて、まるで彫刻家のように、この大地の姿をみがきあげていきます。

雨には、空気中の二酸化炭素がとけていて、ほんの少しだけ、酸っぱい性質を持っています。

その性質が、石灰岩を、じわじわと、ごくわずかずつとかしていくのです。

石灰岩は、場所によって硬さが少しずつちがうため、やわらかい所や、水が集まりやすい所が、より深くとかされていきます。

そのため、地面は平らにへこむのではなく、水が真ん中に吸い込まれていくような、すり鉢の形になる。これが、大地にできた大きなくぼみ、「ドリーネ」の生まれる仕組みです。

「とかす力」が、「つくる力」に変わる瞬間です。地下にしみ込んだ雨は、やがて集まって、地下に川をつくります。

水の流れは、石灰岩をけずり、大きな空洞をつくりました。

その空洞が、何万年もかけて、広い広い洞窟になったのです。

洞窟の天井からは、石灰がとけた水がぽたぽたと落ちて、百年、千年という時間をかけて、つららみたいな「鍾乳石」を育てます。

一粒のしずくが、100年かけても、爪がのびるくらいしか、鍾乳石を育てられない。気の遠くなるような、静かな時間がそこには流れています。

こうして、雨と時間は、目に見えない地下の世界で、平尾台だけの特別なカルスト地形をつくりあげました。

そして、そのきれいな地下水は、ふもとの川へと流れこんで、私たちの飲み水や、田んぼをうるおす水となり、今もいのちを支えてくれています。

3章:ひとのものがたり。石と、人が出会う

平尾台の草原に立つと、白い石灰岩がぽつん、ぽつんと並んでいます。

3億5000万年という時間を旅して、ようやく私たちの目の前にあらわれた、この不思議な石たち。

この大地に、やがて、私たち「ひと」が、足を踏み入れます。

水と草をもとめて、たくさんの動物たちがやってきた平尾台。そのあとをおうように、昔の人々も、この土地へやってきました。

洞窟は、雨や風をしのげる、最高の隠れ家でした。

時代はすすみ、江戸時代になると、平尾台の草原は、ふもとの村に住む人々にとって、なくてはならない「たからもの」になります。牛や馬が食べる草をかったり、放牧したり。

村の暮らしは、この草原に支えられていました。

昔の人が、けわしい道に置いたお地蔵さんは、そんな日々のくらしの跡です。

4章:石と人の、対話

時代はさらに変わり、軍の練習場所になったり、石をほる鉱山で働く人がいたりと、平尾台と人との関わりは、急速にその姿を変えていきます。

戦争が終わり、石だらけの土地をたった一本のクワで耕した、開拓団の人々。

そして、昭和27年、この素晴らしい自然を未来まで残そうと、平尾台は「国の天然記念物」に指定されました。

しかし、平尾台の白い石灰岩は、ただきれいなだけではありません。

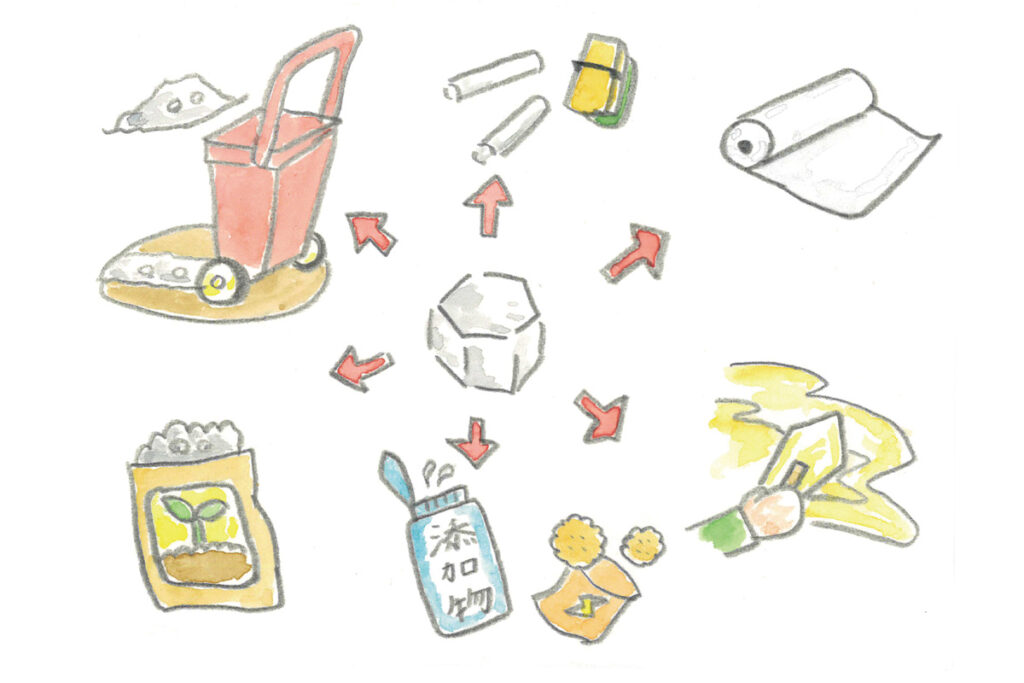

私たちのくらしを、見えないところで支えてくれる、大切な「資源」でもありました。くだいた石灰は、畑の土を元気にし、セメントや鉄、ガラスなど、街をつくるために必要な資源です。

5章:「守る」と「使う」石の価値

「資源がほしい」という社会の気持ちと、「自然を守りたい」という人々の気持ち。

これは、どちらかが正しくて、どちらかが間違っている、という話ではありません。

世界の陸地のおよそ15%は石灰岩でできていると言われますが、日本で資源として使える石灰岩は、国土の1%にも満たないそうです。

たくさんの話し合いの末、「ここは資源として使おう」「ここから先は、絶対に守ろう」と、ルールを決めました。

平尾台は、「たからものの資源」と「たからものの景色」の、両方をだきしめて、歩んでいくことになったのです。

6章:そして、石はひつじとなる

私たちが平尾台に立つとき、3億5000万年前の地球の記憶と、この大地に生きた人々の記憶、その両方を見ています。

ここで生きた人々は、この白い石を、いつしか草原で草をはむひつじの群れにたとえて「羊群原」と名付けました。

それは、この風景を大切にしたいと願ってきた、たくさんの人々の「心」が、石に新しい命をふきこんだかのようです。

長い大地の物語と、それを受けとめた人の想いが、かさなったとき。

石はひつじとなったのです。

これから先、私たちは、どこへ歩いていくのだろう。

その答えは、まだ見つかっていません。

でも、丘を吹き抜ける風の音や、足元に眠る石の沈黙に耳をすませば、そのヒントが、聴こえてくるような気がします。

さあ、丘を一緒に散歩しましょう!

火の暖かさや、水の冷たさに、ふと立ち止まれば、歩いた人だけがわかる気づきが、きっと見つかります。

平尾台の歴史

古代〜中世

洞窟から、縄文土器や弥生土器、古墳時代の須恵器などが出土しており、古くから人々がこの地を利用していたことがうかがえます。

江戸時代

平尾台の広大な草原は、ふもとの村々が共同で管理する採草地(茅場)として、牛馬の飼料や家屋の屋根材となる茅(かや)を刈り取る、暮らしに不可欠な場所でした。

近代

明治時代末期〜

平尾台一帯が旧日本陸軍に買い上げられ、陸軍の演習地として利用されるようになります。このため、地図の作成や写真撮影が制限され、この時期の記録は少なくなっています。

戦後

昭和21年(1946年)〜

終戦後、食糧増産のために開拓団が入植を開始。石だらけの土地を鍬一本で耕し、農地を切り拓くという、厳しい生活が始まりました。

昭和27年(1952年)

平尾台のカルスト台地が、その学術的な価値と景観の美しさから、国の天然記念物に指定されます。これは、自然を法的に「守る」という意識が生まれた、大きな転換点でした。

昭和31年(1956年)

日本の戦後復興を支える北九州工業地帯では、鉄鋼業やセメント産業が急速に発展し、その原料となる石灰石の需要が急増。この大きな時代の流れの中で、平尾台の東谷鉱山の操業が開始されます。平尾台は、地域の産業を支える重要な資源供給地としての役割を担い始めました。

昭和47年(1972年)10月16日

関門海峡や皿倉山などを含む一帯が、北九州国定公園に指定され、平尾台もその一部となります。工業地帯の発展に伴う環境への意識の高まりも背景に、自然を保護する制度が強化されました。

昭和57年(1982年)ごろ

高度経済成長期を経て、産業界からの石灰石の需要は高まり続けました。新たな試掘出願が行われたことをきっかけに、平尾台の自然の価値を問い直す声が、市民や専門家の間から高まり始めます。

昭和60年(1985年)

開発と保護のバランスを求める市民による自然保護運動が活発化します。この社会的な動きが行政を動かし、学識経験者や地元関係者、行政機関による「平尾台カルスト地域保存管理計画」の策定へと繋がっていきました。この計画の中で、鉱区禁止地区の指定など、具体的なゾーニング(区域分け)の議論が進められます。

平成5年(1993年)

自然観察や環境教育の拠点として、「平尾台自然の郷」(現:平尾台自然観察センター)がオープン。平尾台の価値を「利用」するだけでなく、「学び」「伝える」という新しい関わり方が本格化します。

NEXT STORY

野焼きが生み出す風景草原に火を灯す理由

人気の記事POPULAR

地殻変動の跡を、この足で確かめに行きましょう。